„Global Histories“ Vortragsreihe

„Global Histories“ ist eine Reihe von Vorträgen in deutscher und englischer Sprache, die mehrmals im Jahr an der Theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg angeboten werden. Veranstaltet wird sie von den Professuren für Religionswissenschaft/Interkulturelle Theologie sowie für Globale Christentumsgeschichte/Orthodoxie.

Warum „Global Histories“? Geschichte bezeichnet im Horizont dieser Reihe nicht etwas Altes oder Fernes, sondern ganz grundsätzlich das kontingente und konkrete Geschehen in Raum und Zeit, das durch Geschichtsschreibung, ihre Kategorien, Themen und Darstellungsformen repräsentiert wird. Geschichtsschreibung verstehen wir als Funktion der Gegenwart. Die Vielfalt der Kontexte und Perspektiven in ihren lokalen Bedingungen und globalen Verwobenheiten soll mit dem Titel „Global Histories“ zum Ausdruck gebracht werden.

Der thematische Fokus liegt in den Schwerpunkten der veranstaltenden Professuren. Die Reihe „Global Histories. Lectures on Christianity and Religions“ wird ergänzt durch das eher experimentelle Format „Perspectives on Christianity and Religions“. Wir wollen dazu einladen und anregen, heutige Geschichten und Gegengeschichten ins Gespräch zu bringen.

Weitere Informationen bei den Veranstaltern Prof. Dr. Daniel Cyranka und Jun.-Prof. Dr. Stanislau Paulau.

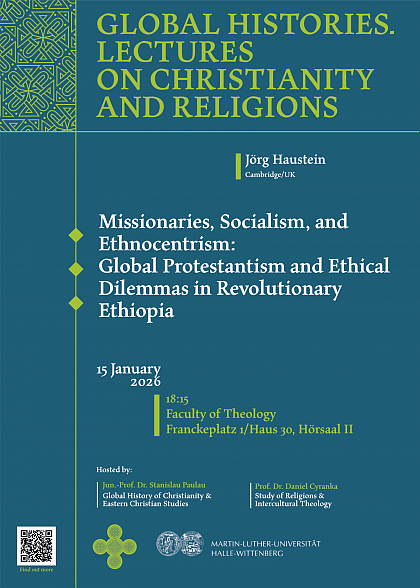

Wintersemester 2025/26

Vortrag von Prof. Dr. Jörg Haustein

Prof. Dr. Jörg Haustein (Cambridge/UK)

„Missionaries, Socialism, and Ethnocentrism: Global Protestantism and Ethical Dilemmas in Revolutionary Ethiopia".

This lecture studies how Cold War-era Protestant mission work became entangled with revolutionary politics and ethnonationalist movements in Africa. Focusing on the theologian, scholar of Islam, missionary, and political campaigner Gunnar Hasselblatt (1928–1997), the lecture traces transnational flows between Socialist Ethiopia and West Berlin, carving out the ethical disputes arising in this arena. After the 1979 murder of Gudina Tumsa, the general secretary of the Ethiopian Mekane Yesus Church, Hasselblatt’s advocacy for the Oromo liberation struggle led to a rift between the Berlin Mission and the Ethiopian church centring on ethnonationalism, co-operation with socialist governments, and the nature of church partnerships. The case illuminates broader transformations in 20th-century global Christianity while documenting how East-West German anxieties about church and socialism became inseparable from Ethiopian revolutionary debates.

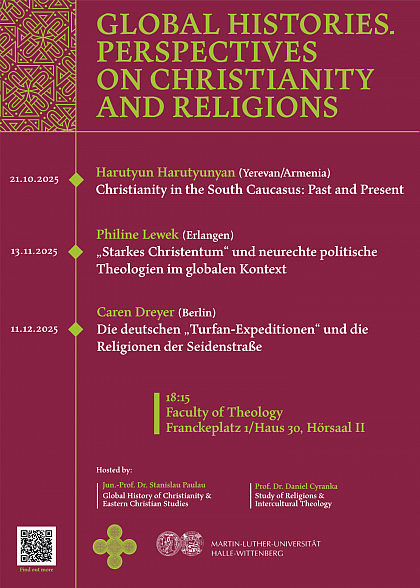

Global Histories. Perspectives on Christianity and Religions WiSe 2025/26

Visiting Professor Dr. Harutyun Harutyunyan (Jerewan/Armenien)

„Christianity in the South Caucasus: Past and Present“.

The collapse of the Soviet Union brought not only new opportunities for the three South Caucasian republics of Armenia, Georgia, and Azerbaijan, but also many more problems than expected. These included the crisis in the regional and federal economic system, the beginning of the Nagorno-Karabakh movement, and the conflicts over Ossetia, Abkhazia, and Chechnya. Suddenly, national and religious identities were rediscovered or newly discovered and developed, having been tightly controlled and mostly suppressed during the communist era. This was compounded by territorial disputes and questions of international law. The existing borders had been drawn mainly under Joseph Stalin. Neither the large ethnic groups nor the small minorities were consulted. The mutual territorial claims were accompanied by a reshaping of national narratives. In many cases, prophetic voices of wisdom or condemnations as heresies were used for mobilization.

Political and religious veneration of one's own heroes and condemnation of “foreign agents” and enemies were reinforced and often projected onto neighbors. In this process, each ethnic group restored and (mis)used enemy stereotypes in domestic and foreign policy, which often prevented interdenominational relations and interreligious dialogue.

The lecture describes the main events of the last three decades in the region and poses open questions for discussion. The following theses are presented as conclusions: 1. The need for regional peace and cooperation under pragmatic political and moral leadership after military conflicts, wars, and hostilities. 2. The need for an applicable theology after genocide (postgenocide and postwar theology) and war with spiritual and moral values.

Dr. Philine Lewek (Erlangen)

„'Starkes Christentum' und neurechte politische Theologien im globalen Kontext“.

Verschiedene extrem-rechte Bewegungen in Europa eignen sich den Signifikanten ‚christlich‘ an, um ihre politischen Positionen zu markieren. Sie zeichnen damit nationenübergreifend die gemeinsame Vision eines ‚christlichen Europas‘, das durch Migrationsbewegungen und ‚Islamisierung‘ bedroht wird. Das ‚Christliche‘ entsteht in diesen Bewegungen als politische Kategorie und fixiert Bedeutung - ein Vorgang, der Auswirkungen auf theologische Äußerungen hat. Die so entstehenden politischen Theologien werden im Vortrag in den Blick genommen. Welche theologischen Deutungen entstehen in diesen Netzwerken? Wie lassen sich diese theologischen Deutungen in ihren politischen Grenzziehungen verstehen? Und letztendlich: Welches Machtpotential haben neurechte politische Theologien?

Dr. Caren Dreyer (Berlin) am 11.12.2025

„Die deutschen 'Turfan-Expeditionen' und die Religionen der Seidenstraße“

Die vier deutschen „Turfan-Expeditionen“ an die Nördliche Seidenstraße gehören zu den einflussreichsten Forschungsunternehmen des frühen 20. Jahrhunderts. Ihre Ergebnisse prägten unser Verständnis der Religionsgeschichte Zentralasiens tiefgreifend. Der Vortrag zeichnet die Planung, Durchführung und Zielsetzungen dieser außergewöhnlichen Reisen nach und zeigt, wie sie im wilhelminischen Deutschland vorbereitet wurden, welche Erwartungen Forscher und Förderer damit verbanden und unter welchen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftskulturellen Bedingungen die Expeditionsteams arbeiteten. Dabei wird auch deutlich, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Unternehmungen in die Wissensordnungen, Interessen und Machtkonstellationen ihrer Zeit eingebettet waren.

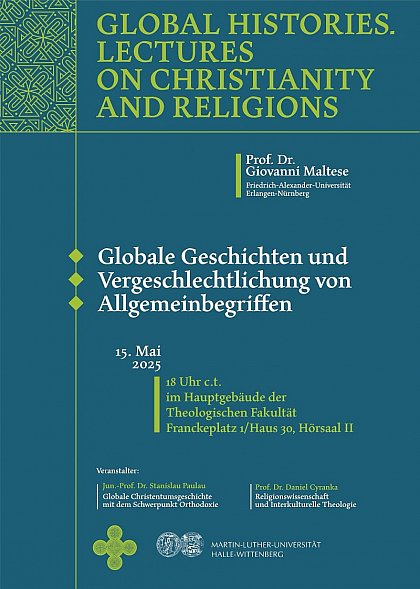

Sommersemester 2025

Vortrag von Prof. Dr. Giovanni Maltese

Prof. Dr. Giovanni Maltese (Universität Erlangen-Nürnberg)

„Globale Geschichten und Vergeschlechtlichung von Allgemeinbegriffen“.

Was sind "globale Verflechtungen"? Sind sie dasselbe wie inter- oder transregionale, transkontinentale oder planetarische Verbindungen? Werden sie gefunden, rekonstruiert oder erfunden? Sind sie rein sprachlich – und wie verhalten sie sich zu Materialität? Im Rückgriff auf Karen Barads Konzept des "agential cut" unternimmt der Vortrag den Versuch, globale Verflechtungen anhand einer konsequenten Berücksichtigung von Erkenntnisinteresse und Situiertheit der Forschenden im Rahmen der Frage nach den Modalitäten, in denen privilegierte Signifikanten operieren, zu konzeptualisieren. Hierzu gehören, wechselseitig aufeinander bezogen und sich gegenseitig konstituierend, diskursive, materielle, epistemische und affektive Modalitäten.

Der Vortrag wird dies exemplarisch an der Vergeschlechtlichung von Allgemeinbegriffen entfalten. Er wird anhand von Fallstudien zeigen, wie Begriffe wie "Spiritualität", "Mystik", "Kirche", "Pentekostalismus" in kolonialen und postkolonialen Kontexten intersektional vergeschlechtlicht wurden bzw. werden und dadurch vergeschlechtlichte und rassifizierte Zuschreibungen in ihrer diskriminierenden, entwertenden und ausgrenzenden Wirkung materialisieren. Weil der Gebrauch von Begriffen eine Praktik ist und als solcher konstitutiv mit Körpern und materiellen Arrangements verbunden ist sowie intra-agiert, werden aus Kontingenzen Selbstverständlichkeiten und vermeintlich natürliche Ordnungen, die sich als Ausgrenzung materiell sedimentieren. Als materiell sedimentierte Ausgrenzungen können sie Agency sowohl begrenzen als auch ermöglichen.

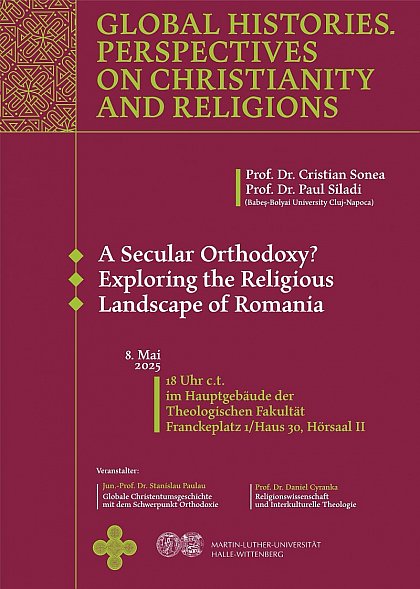

Vortrag von Prof. Dr. Cristian Sonea und Prof. Dr. Paul Siladi

Prof. Dr. Cristian Sonea / Prof. Dr. Paul Siladi (Babes-Bolyai-Universität Cluj-Napoca)

„A Secular Orthodoxy? Exploring the Religious Landscape of Romania“.

The lecture critically examines the complex phenomenon of secularisation within Orthodox communities in Romania, reassessing prevailing narratives of religious decline or revival. Drawing on interdisciplinary perspectives from theology, sociology, and history, the lecture investigates both external expressions—such as public religious symbolism, state funding, and church construction—and internal dynamics, including ritualism and spiritual disengagement. It reveals the paradoxical coexistence of overt religiosity and underlying secular tendencies, addressing phenomena like nationalist religiosity, compensatory practices, and the Church’s secular legitimization. The lecture argues that Romanian secularisation is not a mere import of Western paradigms and proposes a renewed eschatological and liturgical orientation as a way for Orthodox communities to engage with modernity while preserving their spiritual integrity.

Wintersemester 2024/2025

Vortrag von Apl. Prof. Dr. Martin Illert

Apl. Prof. Dr. Martin Illert

„1.700 Jahre Konzil von Nizäa: Episoden einer globalen Rezeptionsgeschichte“.

Vor 1.700 Jahren proklamierte das Konzil zu Nizäa den „Glauben der 318 Väter” – das in seiner erweiterten Form von 381 bis heute am weitesten verbreitete christliche Bekenntnis. War „Nizäa” ein „allerchristlichstes Concilium”, wie der Reformator Martin Luther schrieb, oder ein „Sieg der Priester über den Glauben des christlichen Volkes”, wie der Kirchenhistoriker Adolf von Harnack in seiner „Dogmengeschichte” formulierte? Anhand von Beispielen unterschiedlicher Epochen und Sprachräume deutet die Vorlesung “Nizäa” selbst als ein Instrument globaler Vernetzung. Dabei stellt die eine oft vernachlässigte Dimension der Rezeption des nizänischen Bekenntnisses in den Mittelpunkt, die sich als „charismatische Soteriologie” beschreiben lässt.

Vortrag von Prof. Dr. Julian Strube

Prof. Dr. Julian Strube (Georg-August-Universität Göttingen)

„Religionsvergleich und Globale Religionsgeschichte“

Sommersemester 2024

Vortrag von Prof. em. Dr. Klaus Koschorke

Prof. em. Dr. Klaus Koschorke (Ludwig-Maximilians-Universität München)

„Auf der Suche nach 'Christen und Gewürzen': Globale Perspektiven der Christentumsgeschichte 1450–2000".