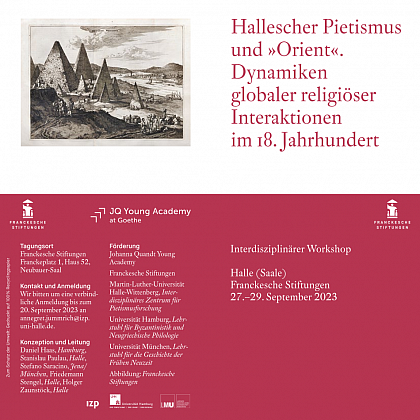

Hallescher Pietismus und »Orient«

Poster Hallescher Pietismus und »Orient«

27–29. September 2023

Interdisciplinary Workshop "Hallescher Pietismus und »Orient« – Dynamiken globaler religiöser Interaktionen im 18. Jahrhundert"

Flyer "Hallescher Pietismus und »Orient«"

Francke_Wissenschaftsreihe_Orient_final-web.pdf

(158.2 KB) vom 05.10.2023

The report on the conference has been published in H/Soz/Kult.